Consulter les Entretiens (ouvrages)

I. Winckelmann et le retour à l'Antique

- Titre

- I. Winckelmann et le retour à l'Antique

- Droits

- Université de Nantes

- Type

- Actes de colloque

- Créateur

- Université de Nantes

- Date

- Publication des Actes : 1995-1996

- Description

-

""Les premiers Entretiens sont consacrés à l’œuvre de Winckelmann et à « la seconde Renaissance » de l’antique. Rappelons ici le scandale que constituait l’absence de traduction française aisément disponible du texte fondateur de l’histoire de l’art : la "Geschichte der Kunst des Altertums" (1764). Les vieilles traductions assez approximatives de Sellius (Dresde, 1764) et de Huber (Paris, 1789) occupaient maigrement le champ. C’est seulement en 2005 que fut publiée la précieuse traduction de Dominique Tassel.

Que ne devons-nous à Winckelmann ! C’est lui, par excellence, qui forge le rêve de la Grèce : rêve d’un art, d’une liberté et d’un bonheur encore repérables, mais déjà perdus. S’agit-il d’une chose redécouverte ou d’une chose purement imaginée ? Winckelmann est un Christophe Colomb d’un nouveau genre : il s’arrête en chemin. C’est depuis l’Urbs seulement que le fondateur de l’histoire de l’art prétend contempler la Grèce pour la réinventer à distance et partager l’émerveillement qu’elle suscite. "Torniamo a Roma, Revenons à Rome" ! Une identification, d’emblée, se dessine : celle de Jackie Pigeaud à Winckelmann et, à travers lui, à la grande figure d’Ariane, qu’évoque Catulle, arquée en arrière comme une bacchante, « le corps tendu pour voir 'prospectans' », écarquillant les yeux pour ne pas perdre de vue la voile du navire qui emporte son amant et s’évanouit dans le lointain.

La conclusion de "l’Histoire de l’art dans l’Antiquité" semble déjà donner tous les thèmes des Entretiens : recul des limites et difficultés du voyage, quête des origines, désir d’un dedans, éveil par le rêve … Je cite ces lignes fameuses :

"Le point auquel je suis parvenu dans l’histoire de l’art en dépasse déjà les limites et, bien qu’en examinant le déclin et la mort de cet art, je sois presque dans l’état d’esprit de celui qui, décrivant l’histoire de sa patrie, serait tenu d’en aborder la destruction qu’il a lui-même vécue, je n’ai pu m’empêcher de suivre le destin des œuvres d’art aussi loin que portait ma vue. Ainsi l’amante restée sur le rivage suit, les yeux baignés de larmes et sans espoir de le revoir, son amant qui prend la mer, et croit en voir l’image dans la voile déjà lointaine. Nous n’avons plus, comme l’amante, qu’une sorte d’ombre de l’objet de nos désirs ; mais cette silhouette nous fait d’autant plus regretter l’objet perdu. [...] Nous sommes bien souvent dans le cas de ceux qui, voulant connaître les spectres, croient les voir là où il n’y en a pas : le nom de l’Antiquité est devenu un préjugé ; mais même ce préjugé n’est pas sans utilité. Que l’on se propose de trouver beaucoup, et l’on cherchera beaucoup pour apercevoir quelque chose. […] On ne doit pas avoir honte de chercher la vérité, sa propre réputation dût-elle en souffrir, et les erreurs de quelques-uns sont nécessaires pour que beaucoup trouvent le bon chemin."

À travers ce dernier aveu particulièrement émouvant, Winckelmann rejoint Longin qui proclamait le droit à l’erreur de quiconque cherche sa voie sur des sentiers nouveaux. S’autoriser l’errance, en supporter vaillamment la honte, telles sont les conditions pour garder le fil de son rêve.""

| Baldine Saint Girons, "Savoir et création", XXIIIe Entretiens de la Garenne Lemot, Rennes, PUR, 2022, p.159-160"| - Format

-

- Ouvrage format A4

- 185 pages

- 13 interventions -

1_0_Table des Matières et introduction

1_0_Table des Matières et introduction

- - Jackie Pigeaud, Université de Nantes, Institut Universitaire de France (latin, histoire de la médecine): « Winckelmann et son œuvre », p. 9-12.

-

1_1_Jackie PIGEAUD - Winckelmann et son œuvre

1_1_Jackie PIGEAUD - Winckelmann et son œuvre

- - Édouard Pommier, Inspecteur Général Honoraire des Musées de France : « Winckelmann et la religion », p. 13-31.

-

1_2_Edouard POMMIER - Winckelmann et la religion

1_2_Edouard POMMIER - Winckelmann et la religion

- - Alain Michel, Université de Paris IV-Sorbonne (latin) : « Winckelmann et l’esthétique antique », p.33-40.

-

1_3_Alain MICHEL - Winckelmann et l'esthétique antique

1_3_Alain MICHEL - Winckelmann et l'esthétique antique

- - Yves Hersant, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris (philosophie de la Renaissance) : «Winckelmann et l’allégorie », p. 41-48.

-

1_4_Yves HERSANT - Winckelmann et l'allégorie

1_4_Yves HERSANT - Winckelmann et l'allégorie

- - Jackie Pigeaud, Université de Nantes, Institut Universitaire de France (latin, histoire de la médecine) : « 'Torniamo a Roma' : vers quelle Antiquité ? », p. 49-65.

-

1_5_Jackie PIGEAUD - Torniamo a Roma, vers quelle antiquité ?

1_5_Jackie PIGEAUD - Torniamo a Roma, vers quelle antiquité ?

- - Philippe Heuzé, Université de Nantes (latin) : « Winckelmann et la peinture ancienne », p. 67-71.

-

1_6_Philippe HEUZE - Winckelmann et la peinture des anciens

1_6_Philippe HEUZE - Winckelmann et la peinture des anciens

- - Baldine Saint Girons, Université de Paris X-Nanterre (philosophie) : « De l’emploi du terme ‘sublime’ chez Winckelmann », p. 73-83.

-

01_7_Baldine SAINT-GIRONS - De l'interprétation du sublime chez Winckelmann

01_7_Baldine SAINT-GIRONS - De l'interprétation du sublime chez Winckelmann

- - Jean Dhombres, CNRS, Centre Koyré, Paris, Université de Nantes (histoire des mathématiques et des sciences) : « La fin des mathématiques ou une nouvelle vie des formes ; Winckelmann et alii», p.85-95.

-

1_8_Jean DHOMBRES - Sur des pensers nouveaux, révolution et tradition dans les sciences de la fin des Lumières

1_8_Jean DHOMBRES - Sur des pensers nouveaux, révolution et tradition dans les sciences de la fin des Lumières

- - Gérard Raulet, Université de Rennes (allemand) : « Winckelmann, un moderne chez les Anciens », p.97-110.

-

1_9_Gérard RAULET - Winckelmann, un moderne chez les anciens

1_9_Gérard RAULET - Winckelmann, un moderne chez les anciens

- - Pascal Griener, Université de Berne, Suisse (histoire de l’art) : « La nécessité de Winckelmann : Hendrik Jansen (1741-1812) et la littérature artistique à la fin du XVIIIe siècle », p. 111-125.

-

1_10_Pascal GRIENER - La nécessité de Winckelmann

1_10_Pascal GRIENER - La nécessité de Winckelmann

- - François Hartog, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris (histoire) : « Faire le Voyage d’Athènes : Johann Joachim Winckelmann et sa réception française », p. 127-143.

-

1_11_François HARTOG - Faire le voyage d'Athènes, Johann Joachim Winckelmann et sa réception française

1_11_François HARTOG - Faire le voyage d'Athènes, Johann Joachim Winckelmann et sa réception française

- - Volkmar Hansen, Conservateur du Goethe-Museum de Düsseldorf, Allemagne : « Le programme artistique des Propyläen (1798-1800) », p. 145-151.

-

1_12_Volkmar HANSEN - Le programme des Propylaen

1_12_Volkmar HANSEN - Le programme des Propylaen

- - Paola Faedo, Université de Pise, Italie (histoire de l’art) : « Francesco Algarotti, conservateur à Dresde avant Winckelmann. Remarques sur un parcours intellectuel », p. 153-171.

-

1_13_Paolo FAEDO - Francesco Algarotti, conservateur à Dresde avant Winckelmann, remarques sur un parcours intellectuel

1_13_Paolo FAEDO - Francesco Algarotti, conservateur à Dresde avant Winckelmann, remarques sur un parcours intellectuel

- - Jean-Paul Barbe, Université de Nantes (allemand) : « L’Ardinghello et Heinse. L’autre retour à l’Antique », p. 173-184.

-

1_14_Jean-Paul BARBE - L'Ardinghello de Heinse. L'autre retour à l'antique

1_14_Jean-Paul BARBE - L'Ardinghello de Heinse. L'autre retour à l'antique

- Editeur

- Université de Nantes

- Contributeur

-

Les instituts d'études anciennes et d'études germaniques

Littérature Médecine et Société

Centre culturel franco-allemand de l'Université de Nantes

L'institut universitaire de France

- Collections

- Publications : Université de Nantes

II. La redécouverte de la Grèce et de l’Égypte au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle

- Titre

- II. La redécouverte de la Grèce et de l’Égypte au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle

- Droits

- Université de Nantes

- Type

- Actes du colloque

- Créateur

- Université de Nantes

- Date

- Publication des Actes : 1997

- Description

-

"Dans "La redécouverte de la Grèce et de l’Égypte au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle", Jackie Pigeaud prend moins le parti des Grecs qu’on aurait pu le croire et oppose en un diptyque original et saisissant la Renaissance hippocratique de la fin du XVIIIe siècle à un anti-hippocratisme étrangement virulent qui s’appuie sur la médecine égyptienne d’avant Hippocrate. Médecins égyptiens contre Hippocrate, vitalistes contre mécanistes, Broussais contre Pinel, Houdart et Boulet contre Barthez et Winckelmann … C’est mythe contre mythe, rêve contre rêve. Mais les cartes se brouillent. Ne voilà-t-il pas que Vivant-Denon, pourtant winckelmannien, compare les "Colosses de Thèbes" au "Laocoon" et trouve dans « la nullité d’expression » des Colosses une gravité et une grandeur sublimes, assorties à l’architecture égyptienne ! Mais Winckelmann, lui-même, n’avait-il pas commencé à réhabiliter l’Egypte, lui qui citait la formule d’Homère sur « l’amère Égypte » et s’appuyait sur Strabon pour créditer les Égyptiens d’un « caractère sérieux et mélancolique » ? La mélancolie, on le sait, porte toujours chez Jackie Pigeaud les couleurs de la génialité, en dépit de l’abîme du pathologique qui la guette."

| Baldine Saint Girons, "Savoir et création", XXIIIe Entretiens de la Garenne Lemot, Rennes, PUR, 2022, p.159-160"| - Format

-

_________________

- Ouvrage format A4

- 199 pages

- 15 interventions

_________________ -

02_Couverture_4e_couverture

02_Couverture_4e_couverture

-

02_00_Table des Matières

02_00_Table des Matières

-

- Alain Pons, Université de Paris X-Nanterre (philosophie) : « Théorie de la mythologie chez Vico »,

p. 3-8. -

02_01_Alain_PONS_ - Boria delle nazioni et Boria de dotti - Vico, le mythe de l'Egypte et des Hiéroglyphes

02_01_Alain_PONS_ - Boria delle nazioni et Boria de dotti - Vico, le mythe de l'Egypte et des Hiéroglyphes

- - Alain Michel, Université de Paris IV-Sorbonne (latin) : « Le voyage du jeune Anacharsis », p. 9-16.

-

02_02_Alain_MICHEL-Le voyage du jeune Anacharsis ou la découverte du bonheur en Grèce

02_02_Alain_MICHEL-Le voyage du jeune Anacharsis ou la découverte du bonheur en Grèce

- - Jean Dhombres, CNRS, Centre François Viète, Nantes, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris (histoire des mathématiques et des sciences) : « Égyptologie sévère : Le regard grec des savants français de l’expédition d’Égypte », p. 17-40.

-

02_03_Jean_DHOMBRES - Égyptologie sévère. Le regard grec des savants français de l'expédition d’Égypte.

02_03_Jean_DHOMBRES - Égyptologie sévère. Le regard grec des savants français de l'expédition d’Égypte.

- - Jean-Paul Barbe, Université de Nantes (allemand) : « De l’usage de la Grèce et de Rome dans la littérature engagée en Allemagne autour de 1800 », p. 41-51.

-

02_04_Jean-Paul_BARBE - Du bon usage de la Grève et de Rome dans la littérature engagée en Allemagne autour de 1800.

02_04_Jean-Paul_BARBE - Du bon usage de la Grève et de Rome dans la littérature engagée en Allemagne autour de 1800.

- - Jean-Clément Martin, Université de Nantes (histoire) : « De l’usage de l’Antiquité pendant la Révolution française », p. 53-60.

-

02_05_Jean-Clément_MARTIN - De l'usage de l'antiquité pendant la Révolution Française

02_05_Jean-Clément_MARTIN - De l'usage de l'antiquité pendant la Révolution Française

- - Yves Hersant, Écoles des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris (philosophie de la Renaissance): « La mort du Sphinx », p. 61-67.

-

02_06_Yves_HERSANT - La mort du sphinx

02_06_Yves_HERSANT - La mort du sphinx

- - Jean-Pierre Adam, CNRS – Institut de Recherche sur l’Architecture Antique, Paris : « Égypte : la curiosité et le prétexte », p. 69-93.

-

02_07_Jean-Pierre_ADAM - Egypte, la curiosité et le prétexte

02_07_Jean-Pierre_ADAM - Egypte, la curiosité et le prétexte

- - Gunter Volz, Université de Nantes (allemand) : « Popularité et érudition : les références de l’Antiquité gréco-romine dans la presse allemande de l’Aufklärung », p. 95-105.

-

02_08_Gunter_VOLZ - Popularité et érudition. Les références à l'antiquité gréco-romaine dans la presse allemande de l'Aufklärung.

02_08_Gunter_VOLZ - Popularité et érudition. Les références à l'antiquité gréco-romaine dans la presse allemande de l'Aufklärung.

- - Marie Pinel, Université de Nantes (littérature française) : « La Grèce imaginaire de Chateaubriand à travers l’Itinéraire de Paris à Jérusalem », p. 107-115.

-

02_09_Marie_PINEL_La Grèce imaginaire de Chateaubriand à travers "L'itinéraire de Paris à Jérusalem"

02_09_Marie_PINEL_La Grèce imaginaire de Chateaubriand à travers "L'itinéraire de Paris à Jérusalem"

- - Jackie Pigeaud, Institut Universitaire de France, Université de Nantes (latin, histoire de la médecine), « Égypte contre Grèce. Un enjeu idéologique de l’histoire de la médecine », p. 117-130.

-

02_10_Jackie_PIGEAUD - Égypte contre Grèce, un enjeu idéologique de l'histoire de la médecine

02_10_Jackie_PIGEAUD - Égypte contre Grèce, un enjeu idéologique de l'histoire de la médecine

-

- Pascal Griener, Université de Neuchâtel, Suisse (histoire de l’art) : « De Dupuis à Quatremère de Quincy. Les enjeux du paradigme hiéroglyphique dans la théorie de l’art à la fin du XVIIIe siècle »,

p. 131-142. -

02_11_Pascal_GRIENER - De Depuis à Quatremère de Quincy. Les enjeux du paradigme hiéroglyphique dans la théorie de l'art à la fin du XVIIIe siècle.

02_11_Pascal_GRIENER - De Depuis à Quatremère de Quincy. Les enjeux du paradigme hiéroglyphique dans la théorie de l'art à la fin du XVIIIe siècle.

- - Baldine Saint Girons, Université de Paris X-Nanterre (philosophie) : « Du sublime égyptien : Isis et les pyramides », p. 143-160.

-

02_12_Baldine_SAINT-GIRONS - Du sublime égyptien : Isis et les pyramides

02_12_Baldine_SAINT-GIRONS - Du sublime égyptien : Isis et les pyramides

-

- Edouard Pommier, Inspecteur Général Honoraire des Musées de France : « Caylus et la Grèce »,

p. 161-175. -

02_13_Edouard_POMMIER - Caylus et la Grèce

02_13_Edouard_POMMIER - Caylus et la Grèce

- - Jean-Marcel Humbert, Conservateur du patrimoine au service culturel du Musée du Louvre, Paris : « Sources multiples et incertaines : comment la redécouverte de l’Égypte s’est traduite dans l’art. Naissance de l’égyptomanie », p.177-189.

-

02_14_Jean-Marcel_HUMBERT - Sources multiples et incertaines : Comment la redécouverte de l’Égypte s'est traduite dans l'art. Naissance de l'égyptologie.

02_14_Jean-Marcel_HUMBERT - Sources multiples et incertaines : Comment la redécouverte de l’Égypte s'est traduite dans l'art. Naissance de l'égyptologie.

- - Mariella Di Maio, Université de Salerne (littérature française) : « Nostalgies d’obélisques : l’Égypte de Théophile Gautier », p. 191-198.

-

02_16_Mariella_DI-MAIO - Nostalgies d'obélisques _ L'Egypte de Théophile Gautier

02_16_Mariella_DI-MAIO - Nostalgies d'obélisques _ L'Egypte de Théophile Gautier

- Editeur

- Université de Nantes

- https://www.univ-nantes.fr/recherche-et-innovation/science-ouverte-et-publications

- Contributeur

-

Le C.R.I.N.I.

Le Centre François Viète (Littérature Médecine et Société)

Les Départements de Lettres Anciennes et d’Études Germaniques de l'Université de Nantes

- Collections

- Publications : Université de Nantes

III. Le culte des grands hommes au XVIIIe siècle

- Titre

- III. Le culte des grands hommes au XVIIIe siècle

- Droits

- Université de Nantes

- Type

- Actes du colloque

- Créateur

- Université de Nantes

- Date

- Publication des Actes : février 1998

- Description

-

""L’hommage le plus saisissant à Hippocrate se trouve dans "Le culte des grands hommes au XVIIIe siècle".

Un véritable « culte » fut, en effet, voué aux « grands hommes », aux bienfaiteurs de l’humanité, et non plus aux héros, ces « saccageurs de province » (Voltaire), ni, bien sûr, aux people ou aux « célébrités », comme on dit aujourd’hui. Or, « Si jamais homme a reçu un culte, c’est bien Hippocrate, lui qui est traditionnellement 'prôtos euretês', Le Divin, le Bon, le Grand, le Sage, le Véridique » (p.234) : on l’appelle même en raccourci le divin Vieillard, qui est aussi le nom de "Lao zi" en Chine. Jackie Pigeaud prend deux repères : le discours latin (traduit en anglais) de Boerhaave à Leiden (1701) et celui de Barthez à Montpellier (1801). Au début du XVIIIe siècle, l’influence de Bacon est primordiale, comme le rappellent les éditeurs qui insistent sur le caractère expérimental de sa méthode. Mais un siècle plus tard, le vent a tourné. En revenir à Hippocrate, c’est comprendre le geste fondateur qui affirme l’autonomie de la médecine par rapport à la philosophie, tel que le rapporte Celse dans la préface du "De Medicina", rééditée par Philippe Mudry. Dès lors, le problème est de bien faire le départ entre les problèmes d’étiologie et les problèmes de description des maladies.

Dans cette dernière perspective, le plus nouveau est sans doute l’attribution à Hippocrate d’un talent de peintre. Ainsi Bordeu n’hésite-t-il pas à le créditer de « tableaux aussi parlants que ceux de Greuze », mettant en évidence « la position, les mouvements, la physionomie des malades ». Rappelons aussi le succès des Lettres d’Hippocrate qui contribuèrent beaucoup à forger son image, telle la lettre sur le rire et la folie qu’a traduite et présentée Yves Hersant. « Mon grand-père », écrivait Stendhal dans la Vie d’Henry Brulard, « adorait la correspondance apocryphe d’Hippocrate ».

| Baldine Saint Girons, "Savoir et création", XXIIIe Entretiens de la Garenne Lemot, Rennes, PUR, 2022, p.161-162"| - Format

-

- 298 pages

- Format A4

- 20 interventions

_________________ - - Édouard Pommier, Inspecteur Général Honoraire des Musées de France : « L’invention du monument aux grands hommes (XVIIIe siècle) », p. 7-23.

-

3_1_Edouard POMMIER - L'invention du monument aux Grands Hommes (XVIIIe siècle)

3_1_Edouard POMMIER - L'invention du monument aux Grands Hommes (XVIIIe siècle)

- - Dominique Poulot, Université de Tours (histoire moderne) : « Les grands hommes au musée sous la Révolution et l’Empire : le cas du Musée des Monuments français », p. 25-41.

-

3_2_Dominique POULOT - Les Grands Hommes au musée sous la Révolution et l'Empire : le cas du Musée des Monuments Français

3_2_Dominique POULOT - Les Grands Hommes au musée sous la Révolution et l'Empire : le cas du Musée des Monuments Français

- - Philippe Roger, Université de Paris IV-Sorbonne (langue et littérature françaises XVIIe et XVIIIe siècles), CNRS, École des Hautes Études en Sciences Sociales (Centre de recherches sur l’Europe) : « Les ‘grands hommes’ de Rivarol », p. 43-52.

-

3_3_Philippe ROGER - Les "grands hommes de Rivarol"

3_3_Philippe ROGER - Les "grands hommes de Rivarol"

- - Jean-Claude Bonnet, Université de Paris IV-Sorbonne, CNRS, Centre d’Étude de la Langue et de la Littérature françaises des XVIIe et XVIIIe siècles : « Les arts au service du culte des Grands hommes», p. 53-57.

-

3_4_Jean-Claude BONNET _ Les arts au service du culte des grands hommes

3_4_Jean-Claude BONNET _ Les arts au service du culte des grands hommes

- - Roland Bernecker, Université de Nantes, Directeur du Centre Culturel Franco-Allemand, Nantes : « L’héroisme chez Alfieri », p. 59-68.

-

3_5_Roland BERNECKER - L'héroïsme chez Alfieri

3_5_Roland BERNECKER - L'héroïsme chez Alfieri

- - Pascal Griener, Université de Neuchâtel (histoire de l’art) : « Les Grands Anonymes de l’histoire de l’art, ou l’envers du culte des Grands Hommes », p. 69-77.

-

3_6_Pascal GRIENER - Les grands anonymes de l'histoire de l'art

3_6_Pascal GRIENER - Les grands anonymes de l'histoire de l'art

- - Jean-Paul Barbe, Université de Nantes (allemand) : « Du statut des Grands Hommes en Utopie. Analyse du discours utopique allemand à la fin du XVIIIe siècle », p. 79-88.

-

3_7_Jean-Paul BARBE - Du statut des Grands Hommes en utopie

3_7_Jean-Paul BARBE - Du statut des Grands Hommes en utopie

- - Philippe Heuzé, Université de Nantes (latin) : « Le grand homme d’après Cornélius Nepos », p.89-93.

-

3_8_Philippe HEUZE - Le Grand Homme d'après Cornelius Nepos

3_8_Philippe HEUZE - Le Grand Homme d'après Cornelius Nepos

- - Marie-Jeanne Ortemann, Université de Nantes (anglais) : « William Blake héros de soi-même », p.95-102.

-

3_9_Marie-Jeanne ORTEMANN - William Blake, héros de soi-même

3_9_Marie-Jeanne ORTEMANN - William Blake, héros de soi-même

- - Yves Hersant, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris (philosophie de la Renaissance) : « L’invention d’Ossian », p. 103-107.

-

3_10_Yves HERSANT - L'invention d'Ossian

3_10_Yves HERSANT - L'invention d'Ossian

- - Pierre Carboni, Université de Nantes (anglais) : « Boswell et Paoli : un Plutarque écossais et son Lycurgue corse », p. 108-118.

-

3_11_Pierre CARBONI - Boswell et Paoli : un Plutarque écossais et son Lycurge corse

3_11_Pierre CARBONI - Boswell et Paoli : un Plutarque écossais et son Lycurge corse

- - Jean Dhombres, CNRS, Centre François Viète, Nantes, École de Hautes Études en Sciences Sociales, Paris (histoire des mathématiques et des sciences) : « Newton effaçant Descartes, Descartes parce que Newton. L’intérêt de bien choisir ses illustres, ou la déontologie de la profession intellectuelle au temps des Lumières », p. 119-138.

-

03_12_Jean DHOMBRES - Newton effaçant Descartes, Descartes parce que Newton. L'intérêt de bien choisir ses illustres, ou la déontologie de la profession intellectuelle au temps des Lumières.

03_12_Jean DHOMBRES - Newton effaçant Descartes, Descartes parce que Newton. L'intérêt de bien choisir ses illustres, ou la déontologie de la profession intellectuelle au temps des Lumières.

- - Baldine Saint Girons, Université de Paris X-Nanterre (philosophie) : « Grand homme, génie, sublime», p. 139-151.

-

03_13_Baldine SAINT-GIRONS - Grand Homme, Génie, Sublime

03_13_Baldine SAINT-GIRONS - Grand Homme, Génie, Sublime

- - Gerhardt Stenger, Université de Nantes (allemand) : « L’homme de bien, le génie et le sage : variations autour du thème du grand homme chez Diderot », p. 153-163.

-

03_14_Gerhardt STENGER - L'Homme de bien, le Génie et le Sage : variations autour du thème du Grand Homme chez Diderot

03_14_Gerhardt STENGER - L'Homme de bien, le Génie et le Sage : variations autour du thème du Grand Homme chez Diderot

- - Yves Touchefeu, Professeur de Première Supérieure, Nantes : « Jean-Jacques Rousseau et ses grands hommes : Brutus, Caton et le petit Spartiate », p. 165-177.

-

03_15_Yves TOUCHEFEU - Jean-Jacques Rousseau et ses Grands Hommes : Brutus, Caton et le Petit Spartiate

03_15_Yves TOUCHEFEU - Jean-Jacques Rousseau et ses Grands Hommes : Brutus, Caton et le Petit Spartiate

- - Alain Michel, Université de Paris IV-Sorbonne (latin), Membre de l’Institut : « Vico et les grands hommes », p.179-185.

-

03_16_Alain MICHEL - Vico et les Grands Hommes

03_16_Alain MICHEL - Vico et les Grands Hommes

- - Mark K. Deming, École d’Architecture de Paris-Belleville : « Le Panthéon français, du temple à la pyramide », p. 187-201.

-

03_17_Mark K. DEMING - le Panthéon français, du temple à la pyramide

03_17_Mark K. DEMING - le Panthéon français, du temple à la pyramide

- - Daniel Rabreau, Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne, Centre d’Histoire de l’Art et d’Archéologie : « Les Grands Hommes sculptés ‘à l’antique’. Rituels, ressemblance stylistique et idéal civique à l’époque des Lumières », p. 203-218.

-

03_18_Daniel RABREAU - Les Grands Hommes sculptés à l'antique

03_18_Daniel RABREAU - Les Grands Hommes sculptés à l'antique

- - Jean-Marcel Humbert, Musée de la Légion d’Honneur, Paris : « Entre mythe et archéologie : la fortune statuaire égyptisante de Desaix et Kléber », p. 219-232.

-

03_19_Jean-Marcel HUMBERT - Entre mythe et archéologie: la fortune statuaire égyptisante de Desaix et Kléber

03_19_Jean-Marcel HUMBERT - Entre mythe et archéologie: la fortune statuaire égyptisante de Desaix et Kléber

- - Jackie Pigeaud, Institut Universitaire de France, Université de Nantes (latin, histoire de la médecine): « La figure d’Hippocrate au XVIIIe siècle », p. 233-244.

-

03_20_Jackie PIGEAUD - La figure d'Hippocrate au XVIIIe siècle

03_20_Jackie PIGEAUD - La figure d'Hippocrate au XVIIIe siècle

- Editeur

- Université de Nantes

- Contributeur

-

Le C.R.I.N.I.

Le Centre François Viète (Littérature Médecine et Société)

Les Départements de Lettres Anciennes cl d’Études Germaniques de l'Université de Nantes

Avec le concours du Domaine de la Garenne Lemot- Conseil Général de Loire Atlantique et de la Mairie de Nantes

- Collections

- Publications : Université de Nantes

IV. Lecture du jardin | Histoires de jardins, lieux et imaginaires

- Titre

- IV. Lecture du jardin | Histoires de jardins, lieux et imaginaires

- Type

- Actes du colloque

- Créateur

- Université de Nantes

- Date

- Publication des Actes : 2001

- Description

-

"Revenons au site de La Garenne-Lemot. Il n’y a pas de plus bel incipit que celui de nos quatrièmes entretiens : Histoires de jardins – Lieux et imaginaire. La beauté des lieux commande les thématiques, tissant un lien étroit entre les grands hommes des Entretiens III et les jardins des Entretiens IV.

La Garenne-Lemot est un lieu qui s’ouvre, plein de douceur. La corbeille du balcon nous reçoit dans un nid de courbes accueillantes, et l’escalier conduit à la Galerie des Illustres, où la grande table installée s’offre aux Entretiens. Un coup d’œil au balcon, du côté de la Sèvre, et vous êtes en Toscane. Mais ici, partout, nous sommes à Tusculum. C’est-à-dire que le dialogue, le dialogue harmonieux, la joute précise, en beau langage et belle façon, s’exerce en liberté ; l’anachronisme n’est pas fâcheux ; il s’agit bien de faire de cet endroit réel un lieu imaginaire.

L’imaginarisation, l’onirisation, voilà ce que réussit la culture en acte. Mais Jackie d’ajouter : « C’est aussi là que vaguement, autour des monuments vides et comme désemparés, flotte la mélancolie qui est l’accord obligé de l’épicurisme ». Les ombres, les fantômes, les reflets, toutes ces formes amies qui naissent des songes et d’une rêverie commune, acclimatée, prêtent à nos existences furtives l’équivalent d’une consistance.

Jackie Pigeaud nous propose alors de lire Rapin dans son latin originaire. Étant donné que l’agriculture était « après l’art de vaincre, l’art favori de Romains », ce que le XVIIIe siècle retient des "Géorgiques", c’est autant « la résistance de la nature » que l’incarnation de rêves déterminés. Aussi bien la vérité du jardin se trouve-t-elle dans le potager et le verger, ceux du vieillard de Tarente des "Géorgiques IV" : un jardin grâce auquel l’homme règle ses rapports avec la nature et réussit à se suffire à lui-même."

| Baldine Saint Girons, "Savoir et création", XXIIIe Entretiens de la Garenne Lemot, Rennes, PUR, 2022, p.161-162"| - Format

-

-288 pages, format A4

- 14 interventions (retranscrites)

_________________ -

- Philippe Nys, Collège International de Philosophie, Paris : « L’art des jardins 'in situ' peut-il être tragique ? », p. 1-24.

- Philippe Junod, Université de Lausanne, Suisse (histoire ancienne) : « De l’utopie à l’uchronie. Variation sur un thème jardinier », p. 25-47.

- Baldine Saint Girons, Université de Paris X-Nanterre (philosophie) : « Le paysage et la question du sublime », p. 49-83.

- Alain Michel, Professeur honoraire à l’Université de Paris IV-Sorbonne, Membre de l’Institut : « De Virgile à Juste Lipse : sagesse et beauté du jardin », p. 85-95.

- Yolaine Escande, CNRS, (esthétique) : « Jardins et peinture de paysages en Chine », p. 97-126.

- Edouard Pommier, Inspecteur général honoraire des Musées de France : « Le jardin dans la théorie des arts de la Renaissance », p. 127-140.

- Isabelle Trivisani-Moreau, Université d’Angers (littérature française) : « Le jardin dans les premières nouvelles du "Mercure Galant" », p.141-157.

- Jackie Pigeaud, Université de Nantes (latin), Institut Universitaire de France : « Du Père Rapin à Delille », p. 159-180.

- Jean-Marcel Humbert, Musée de la Marine, Paris : « Les fabriques égyptisantes, entre exotisme et ésotérisme », p. 181-200.

- Jean-Paul Larthomas, Université de Nice, (philosophie) : « Le jardin selon Shaftesbury. Une origine possible du romantisme », p. 201-215.

- Jean-Louis Haquette, Université de Lille (anglais) : « Paysage et personnage : un aspect du jardin paysager dans les romans anglais du XVIIIe siècle », p. 217-227.

- Jean-Paul Barbe, Professeur honoraire de l’Université de Nantes (allemand) : « Discours du jardin / discours au jardin : la situation allemande à la fin du XVIIIe siècle », p. 229-250.

- Cecilia Hurley, Université de Neuchâtel, Suisse (histoire de l’art) et Pascal Griener, Université de Neuchâtel, Suisse (histoire de l’art) : « Wilhelm von Humboldt au jardin du Musée des monuments français (1799). Une expérimentation allemande de l’histoire », p. 251-267.

- Fritz Nies, Université de Düsseldorf, Allemagne (romaniste) : « "Reading in the garden". Images au fil d’un demi-millénaire », p. 269-286. - Contributeur

- Avec le soutien de l'université de Nantes, le laboratoire L'Antique, le Moderne - L'AMo, la ville de Nantes, le Conseil départemental de la Loire Atlantique, Le conseil régional des Pays de la Loire.

V. La tolérance

- Titre

- V. La tolérance

- Type

- Actes du colloque

- Créateur

-

Université de Nantes

- Date

- Publication des Actes : 2000

- Description

-

Trouver la bonne distance, apprendre à la régler, c’est un problème à la fois théorique et pratique ; et, s’il nous fallait étudier la tolérance, c’était pour tenter de penser non pas séparément, mais ensemble, ses différentes dimensions. « Aussi douloureux que cela puisse être pour le philologue classique », insiste Jackie Pigeaud, « il lui faut bien convenir que l’idéal grec, tel qu’il s’est élaboré à la fin du XVIIIe siècle, a servi à constituer une norme raciale et raciste qui nous est insupportable ». Voilà de détestables théories qui ont la vie longue. Un crâne trop réduit, un angle facial trop large, une disparité trop accentuée entre la hauteur de la tête et la stature, et voilà que vous êtes qualifié d’ « idiot » par Pinel lui-même. La définition fonctionne comme une exclusion. Que sont le pongo, l’idiot, le cagot, pour parler comme Esquirol ? Sont-ce des sauvages ? Sont-ce des hommes ? Jackie Pigeaud s’appuie sur Rousseau, Linné, de Paw, Itard, pour montrer combien la mixité fascine au tournant des Lumières et au XIXe siècle.

Ici l’imaginaire est à la fois ce contre quoi il faut lutter et ce dont il importe de restituer les droits. « Ma sœur la sirène, mon frère l’orang-outang », écrit affectueusement Pigeaud. Socrate était-il fou comme prétendit le démontrer Lelut en 1836 ? Accrochons-nous à l’idée suivante : « Nous serions inquiet par une pensée qui voudrait bannir, évacuer le démon de Socrate. Nous croyons que toute pensée vraiment profondément rationnelle, doit s’appliquer à sauver le démon de Socrate ».

Qu’implique pareille position ? D’une part, il faut nous méfier des définitions comme étant ce que Jackie Pigeaud appelle des « sanctions trop rapides de la limite ». D’autre part, il faut en revenir à un être ambigu, mixte, proprement énigmatique : « Il est à l’origine de notre philosophie. Et c’est lui qu’il faut penser, comme l’énigme de l’Autre ». Jackie Pigeaud avait décidément l’art de nous dévoiler les trésors que recèle une incertitude bien placée.

| Baldine Saint Girons, "Savoir et création", XXIIIe Entretiens de la Garenne Lemot, Rennes, PUR, 2022, p.163"| -

Présentation des 5èmes entretiens de la Garenne Lemot

Présentation des 5èmes entretiens de la Garenne Lemot

- Format

-

- Format A4

- 305 pages

- 20 interventions

_________________ -

- Eric van der Schueren, Université de Laval, Canada, directeur de la publication : « Présentation », p.7-23.

- Alain Michel, Professeur Honoraire à l’Université de Paris IV-Sorbonne, Membre de l’Institut : « A propos de l’Édit de Nantes : la tradition latine et la tolérance », p. 25-35.

- Philippe Heuzé, Université de Paris III – Sorbonne Nouvelle (latin) : « Énée sur le chemin de la tolérance », p. 37-43.

- Henri Lavagne, École pratique des Hautes Études, Paris (IVe section – histoire) : « La tolérance de l’Église et de l’État à l’égard des œuvres d’art du paganisme dans l’Antiquité tardive », p. 45-54.

- Édouard Pommier, Inspecteur général honoraire des Musées de France : « Diabolisation, tolérance, glorification ? La Renaissance et la sculpture antique », p. 55-70.

- Yvon Le Gall, Université de Nantes (droit) : « Le Traité de la peinture et de la sculpture de G. Domenico Ottonelli et Pietro da Cortona. La fin des imprécateurs ? », p. 71-93.

- Jean Dhombres, CNRS, Centre Koyré, Centre François Viète, Nantes, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris (histoire des mathématiques et des sciences) : « Aurait-il aussi fallu des édits de tolérance en science au XVIe siècle ? », p. 95-109.

- Patrick Dandrey, Université de Paris IV-Sorbonne (littérature française –XVIIe) : « Éloge de la frivolité. Tolérance et idéal mondain au XVIIe siècle », p.111-123.

- Jean-Michel Vienne, Université de Nantes (philosophie) : « La tolérance de Spinoza à Locke », p.125-132.

- Jean-Pierre Cléro, Université de Rouen (philosophie) : « L’utilité est-elle le meilleur fondement de la tolérance ? », p. 133-146.

- Baldine Saint Girons, Université de Paris X-Nanterre (philosophie) : « La tolérance est-elle une vertu?», p. 147-160.

- Philippe Roger, Université de Paris IV-Sorbonne (langue et littérature françaises XVIIe et XVIIIe siècles), CNRS, École des Hautes Études en Sciences Sociales (Centre de recherches sur l’Europe), Paris : « Tolérance et ‘minorités’ à l’âge des Lumières », p. 161-173.

- Pierre Carboni, Université de Nantes (anglais) : « La tolérance et la norme dans l’expression nationale écossaise au XVIIIe siècle : L’anglais face aux langues vernaculaires », p. 175-183.

- Gunter Volz, Université de Nantes (allemand) : « La paix civile grâce à la tolérance religieuse. Quelques options dans la presse allemande de la fin du XVIIIe siècle », p. 185-200.

- Michelle Gendreau-Massaloux, Conseillère d’État ; ancien recteur de l’Académie de Paris ; Chancelier des Universités : « Réflexions d’une hispaniste », p. 201-210.

- Nicole Dhombres, historienne, Nantes : « Lazare Carnot l’encyclopédiste : théologie, morale et politique de la tolérance », p. 211-219.

- Michel Delon, Université de Paris IV-Sorbonne (littérature française – XVIIIe) : « La tolérance en amour : de Sade à Fournier », p. 221-229.

- Jean-Paul Barbe, Professeur honoraire à l’Université de Nantes (allemand) : « Le moine, le juif, le nègre. Ou le cercle des intolérances », p. 231-241.

- Jackie Pigeaud, Université de Nantes, Membre de l’Institut Universitaire de France (latin, histoire de la médecine) : Le pongo, l’idiot et le cagot. Quelques remarques sur la définition de l’autre », p.243-262.

- David Spurr, Université de Neuchâtel, Suisse (anglais) : « La comédie de l’intolérance chez Joyce et Proust », p. 263-278. - Contributeur

- Avec le soutien de l'université de Nantes, le laboratoire L'Antique, le Moderne - L'AMo, la ville de Nantes, le Conseil départemental de la Loire Atlantique, Le conseil régional des Pays de la Loire.

VI. Les Académies (Antiquité - XIXe siècle)

- Titre

- VI. Les Académies (Antiquité - XIXe siècle)

- Droits

- Association des Entretiens de la Garenne Lemot

- Type

- Actes du colloque

- Créateur

- Université de Nantes

- Date

- Publication des Actes : 2005

- Description

-

"Les Académies, Jackie Pigeaud en revient aux « émerveillés du XVIIe siècle » qui collectent et interprètent les merveilles d’une nature toujours prodigue de création. « Il n’y a pas de limites au "foecundus Parens" ». « C’est que la nature, dans sa force et dans sa majesté, comme l’écrit Pline, dépasse à chaque instant nos prévisions si, du moins, nous la scrutons en détail, sans nous contenter d’une vue d’ensemble ». Jackie Pigeaud expose le mode de fonctionnement et les découvertes de l’Académie léopoldine des Curieux de nature, fondée à Schweinfurt en 1652 et dont les membres empruntaient leurs noms aux Argonautes. De somptueux exemples de curiosité sont alors donnés, qui forment le germe du livre "Les Curieux de Nature", publié chez Tautem en 2017 : rave à figure humaine, crucifix dans une racine, crevettes ailées, fleurs anthropomorphes… « Je suis prêt à accueillir la sirène ou l’homme sylvestre. L’humanité n’est pas close », déclare Jackie, nous invitant plaisamment à poursuivre. "

| Baldine Saint Girons, "Savoir et création", XXIIIe Entretiens de la Garenne Lemot, Rennes, PUR, 2022, p.163-164"| - Format

-

- 290 pages

- 18 interventions (15 retranscrites)

_________________ -

- Eric van der Schueren, Université de Laval, Canada, directeur de la publication : « Présentation : pour une histoire poétique de l’Académie », p. 1-39.

- Alain Michel, Professeur Honoraire à l’Université de Paris IV-Sorbonne, Membre de l’Institut : « Cicéron, l’Académisme et les Académies », p. 41-52.

- Yves Hersant, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris (philosophie de la Renaissance) : « Le paradoxe de Mistra », p. 53-61.

- Étienne Wolff, Université de Nantes (latin) : « Érasme et l’Académie aldine », p. 63-72.

- Pierre Brunel, Université de Paris IV-Sorbonne, Institut Universitaire de France (littérature comparée) : « L’Académie florentine et la naissance de l’opéra », p. 73-83.

- Edouard Pommier, Inspecteur général honoraire des Musées de France : « Les images de l’Académie : L’exemple de Florence », p. 85-103.

- Pascal Griener, Université de Neuchâtel, Suisse (histoire de l’art) : « "L’école d’Athènes" de Raphaël : une métaphore de l’Académie », p. 105-118.

- Christian Michel, Université de Paris X–Nanterre (histoire de l’art) : « Comment distinguer les sœurs jumelles ? La sculpture au sein de l’Académie royale de peinture et de sculpture », p. 119-134.

- Didier Laroque, Professeur à l’École d’Architecture de Paris : « Piranèse et l’École romaine », p.135-149.

- Colette Nativel, Université de Paris I (latin, histoire de l’art) : « Académie et pédagogie de l’art en Angleterre – Le cicéronisme de Reynolds », p. 151-168.

- Thomas W. Gaehtgens, Deutsches Forum für Kunstgeschichte, Paris (histoire de l’art) : « De la fin du modèle académique dans les beaux-arts en Allemagne », p. 168-190.

- Baldine Saint Girons, Université de Paris X-Nanterre (philosophie) : « "Academia nox". L’expression picturale de la nuit », p. 191-214.

- Jackie Pigeaud, Université de Nantes, Institut Universitaire de France (latin, histoire de la médecine): « L’Académie des Curieux de Nature », p. 215-231.

- Jean Dhombres, CNRS, Centre François Viète, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris (histoire des mathématiques et des sciences) : « Un seul ‘côté’ des objets. Stendhal et l’académisme mathématique », p. 233-267.

- Geneviève Rousseau (Université Laval) : « Orientations bibliographiques (1960-2000) », p. 269-290.

_________________

Interventions non publiées :

- Andrea Emiliani, Academia dei Lancei, Bologne, Italie, Inspecteur honoraire des Musées : « L’Accademia Clementina ».

- Michelle Gendreau-Massaloux, Conseillère d’État ; ancien recteur de l’Académie de Paris ; Chancelier des Universités, Recteur de l’Agence Universitaire de la Francophonie, Paris : « Académies et disciplines académiques dans le Portugal du XVIIIe siècle ».

- Philippe Mudry, Université de Lausanne, Suisse (latin) : « L’invention du monde de Pline à Buffon». - Editeur

-

Publication des Actes : Les Presses de l'Université de Laval, collection "La République des Lettres"; Québec, Canada, 2005

(2005, ISBN 978-2-7637-8285-0) - https://www.pulaval.com/livres/les-academies-antiquite-xixe-siecle-sixiemes-entretiens-de-la-garenne-lemot

-

VI. Sixièmes Entretiens - Les Académies

VI. Sixièmes Entretiens - Les Académies

VII. Les Voyages, rêves et réalités

- Titre

- VII. Les Voyages, rêves et réalités

- Droits

- Presses universitaires de France (PUR)

- Type

- Actes du colloque

- Créateur

- Université de Nantes

- Date

- Publication des Actes : 2008

- Description

-

Ces VIIes Entretiens de la Garenne Lemot sont consacrés au voyage : sa poétique, son imaginaire, ses enseignements tels qu'ont pu les incarner des voyageurs réels ou littéraires comme Homère, Mario Praz, Théophile Gautier ou Magister Gregorius. Ces entretiens sont aussi voyages et rencontres entre les savoirs, où le lecteur est invité lui aussi à devenir un «historien de l'imaginaire», au-delà de sa discipline.

_________________

Résumé proposé par les Presses Universitaires de Rennes

_________________

" "Les Voyages" forment un diptyque avec les jardins : tous deux sont à la fois réels et imaginaires et constituent des remèdes contre la folie. Comme l’écrit à son fils le Dr Tulp dans une lettre que Jackie Pigeaud aimait à citer, observer, c’est repérer des gués et des passages, réussir à en faire la cartographie, délinéer les voies sinueuses et étroites. Tout comme le jardin, le voyage est ce qui nous rend alors sensible à l’exceptionnel et au merveilleux. En se tournant vers Virgile, Catulle ou Lucien, on comprend l’étonnement philosophique – ou plutôt l’étonnement poétique – qu’il cause non seulement aux voyageurs, mais à une nature autochtone qui les regarde. Ainsi les eaux du Tibre sont-elles pénétrées d’admiration pour le navire d’Énée qui se propulse dans l’inconnu.

'Labitur unda vadis abies, mirantur et undae…'

Le pin huilé glisse sur l’eau profonde et les ondes l’admirent,

Le bois, surpris, admire les boucliers des guerriers qui étincellent

Au loin sur le fleuve…

De même, chez Catulle, la nef des Argonautes semble replonger au commencement du monde. Et Jackie Pigeaud entreprend alors de nous peindre un voyage dans le voyage, en revenant à Ariane dont l’image arquée, dominant la mer pour y chercher la voile qui s’éloigne, apparaît sur la vestis, le drap nuptial, qui recouvre les amours de Thétys et de Pélée. Dans sa traduction des vers 267-277, Jackie Pigeaud laisse éclater son génie poétique : « le Zéphyr fait frissonner la mer paisible ; il excite les eaux qui courbent la tête. […] Nageant, [les vagues] reluisent d’une lumière pourpre ». Les convives se séparent, joyeux : la jeunesse thessalienne rentre chez elle. Arrivent alors les dieux ; mais les Parques leur annoncent la multiplication des crimes et le malheur de l’humanité :

[…] Les dieux ne jugent plus digne de rendre visite à de telles assemblées.

Ils ne permettent plus qu’on les touche dans la lumière claire »

(Nec se contingi patiuntur lumine claro).

Et, de fait, « Jamais plus à l’horizon nous ne verrons défiler le cortège des dieux », conclut alors Jackie Pigeaud.

| Baldine Saint Girons, "Savoir et création", XXIIIe Entretiens de la Garenne Lemot, Rennes, PUR, 2022, p.162-163"| - Format

-

- 220 pages

- 20 interventions

_________________ -

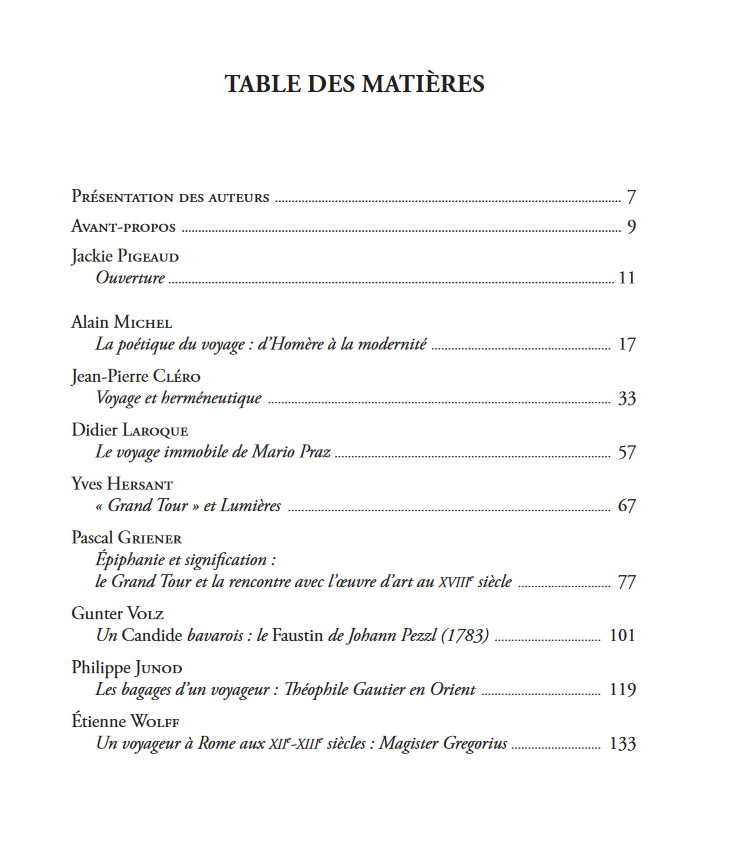

- Jackie Pigeaud, Université de Nantes, Institut Universitaire de France (latin, histoire de la médecine): « Ouverture », p. 11-15.

- Alain Michel, Professeur honoraire à l’Université de Paris IV-Sorbonne, Membre de l’Institut : « La poétique du voyage : d’Homère à la modernité », p. 17-32.

- Jean-Pierre Cléro, Université de Rouen (philosophie) : « Voyage et herméneutique », p. 33-55.

- Didier Laroque, Professeur à l’Ecole d’Architecture de Paris : « Le voyage immobile de Mario Praz », p. 57-66.

- Yves Hersant, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris (philosophie de la Renaissance) : « ’Grand tour’ et Lumières », p.67-76.

- Pascal Griener, Université de Neuchâtel, Suisse, (histoire de l’art) : « Epiphanie et signification ; le Grand Tour et la rencontre avec l’œuvre d’art au XVIIIe siècle », p. 77-100.

- Gunter Volz, Université de Nantes (allemand) : « Un Candide bavarois : le Faustin de Johann Pezzl (1783)", p. 101-117.

- Philippe Junod, Université de Lausanne, Suisse (histoire ancienne) : « Les bagages d’un voyageur : Théophile Gautier en Orient », p. 119-131.

- Etienne Wolff, Université de Nantes (latin) : « Un voyageur à Rome aux XIIe-XIIIe siècles : Magister Gregorius », p. 133-141.

- Andrea Emiliani, Academia dei Lancei, Bologne, Italie, Inspecteur honoraire des Musées : « La protection du patrimoine artistique en Italie : survol historique. », p. 143-154.

- Edouard Pommier, Inspecteur général honoraire des Musées de France : « Le voyage de Taddeo », p. 155-170.

- Baldine Saint Girons, Université de Paris X-Nanterre (philosophie) : « Vers une philosophie du voyage : Madame de Staël », p. 171-186.

- Françoise Knopper, Université de Toulouse (littérature allemande) : « Les ambitions de l’éditeur berlinois Friedrich Nicolai (1733-1811) : entre encyclopédie et patriotisme », p. 187-201.

- Jackie Pigeaud, Université de Nantes, Institut Universitaire de France (latin, histoire de la médecine): « Le dernier voyage : étude sur le poème 64 de Catulle. », p. 203-215.

Interventions non publiées (parution tardive) :

- Jean-Paul Barbe, Professeur honoraire à l’Université de Nantes (allemand) : « Voyage et discontinuité au XVIIe siècle : le passage de la frontière. »

- Pierre Brunel, Université de Paris IV-Sorbonne, Institut Universitaire de France (littérature comparée) : « Le voyage de Meroë. »

- Michel Delon, Paris IV-Sorbonne (littérature française XVIIIe) : « Le voyage de l’aventurier au siècle des Lumières ».

- Jean Dhombres, CNRS, Centre Koyré, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, (histoire des mathématiques et des sciences) : « Le voyage des intellectuels européens vers le Paris post-révolutionnaire des années 1800 ».

- Anne Rolet, Université de Nantes (latin) : « Du voyage comme métaphore : errance et salut dans deux emblèmes d’Achille Bocchi (1555) ».

- Gianni Venturi, Université de Ferrare (littérature) : « Le voyage dans le songe de Poliphile ». - Editeur

- Presses Universitaires de Rennes (PUR)

- https://pur-editions.fr/product/4590/les-voyages-reves-et-realites

- Contributeur

-

L'Institut Universitaire de France

Le C.R.I.N.I.

Les Départements de Lettres Anciennes et d'Etudes Germaniques de l'Université de Nantes

Avec le concours du Conseil Régional des Pays de la Loire, du Conseil Général de Loire Atlantique et de la Mairie de Nantes - Identifiant

- DOI : 10.4000/books.pur.41021

VIII. Les Sybilles

- Titre

- VIII. Les Sybilles

- Droits

- Université de Nantes

- Type

- Actes de colloque

- Créateur

- Université de Nantes

- Date

- Publication des Actes : 2005

- Description

-

"L’Autre, c’est aussi la femme, selon la formule de Mademoiselle de Lespinasse : « L’homme n’est peut-être que le monstre de la femme, et la femme le monstre de l’homme . » Norme ou exception ? Tout se renverse quand quelque chose « se monstre », est à la fois montré et monstrueux. Jackie Pigeaud suit la règle qu’il a fixée en nous livrant un portrait très concret de la sibylle à travers le De Sibylla de Pierre Petit (1686), lequel s’intéresse, de fait, moins à la Sibylle de Cumes – celle de Virgile – qu’à la Sibylle d’Erythrée. Retirement dans la solitude des bois et des cavernes, chasteté, mélancolie, mais aussi inspiration, chant et prophétie. La voix rauque des Sibylles fait penser à la ventriloquie qui fascine Jackie ; mais sa « voix folle », comme le notait déjà Héraclite, – une voix qui semble venir des profondeurs chtoniennes – traverse les siècles. "

| Baldine Saint Girons, "Savoir et création", XXIIIe Entretiens de la Garenne Lemot, Rennes, PUR, 2022, p.164"| - Format

-

- Ouvrage format A4

- 231 pages

- 16 interventions

- 2 interventions non publiées -

08_0_Table des matières

08_0_Table des matières

- _________________

-

- Alain Michel, Professeur Honoraire à l’Université de Paris IV-Sorbonne, Membre de l’Institut : « A propos des Sibylles : la connaissance de Dieu, l’extase et les extra-lucides »,

p.7-25. -

08_1_Alain_MICHEL_A propos des Sybilles : la connaissance de Dieu, l'extase et les extra-lucides

08_1_Alain_MICHEL_A propos des Sybilles : la connaissance de Dieu, l'extase et les extra-lucides

- - Pierre Maréchaux, Université de Nantes (latin) : « Des Sibylles mythographiques à la Sibylle de Panzoust », p. 27-36.

-

08_2_Pierre_MARECHAUX - La Sybille de Panzoust et la fiction du commentaire

08_2_Pierre_MARECHAUX - La Sybille de Panzoust et la fiction du commentaire

- - Edouard Pommier, Inspecteur général honoraire des Musées de France : « Remarques sur les représentations de Sibylles dans l’art italien », p. 37-47.

-

08_03_Edouard_POMMIER - Notes sur la représentation des Sibylles dans l'art italien

08_03_Edouard_POMMIER - Notes sur la représentation des Sibylles dans l'art italien

- - Yves Hersant, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris (philosophie de la Renaissance) : « Sur un tableau d’Antoine Caron », p. 49-53 (illustration).

-

08_4_Yves_HERSANT - Notule, sur un tableau d'Antoine Caron

08_4_Yves_HERSANT - Notule, sur un tableau d'Antoine Caron

- - Michel Delon, Paris IV-Sorbonne (littérature française XVIIIe) : « Corinne et la Sibylle, ou de l’engagement à la mélancolie", p. 57-65.

-

08_5_Michel_DELON - Corrine et la Sibylle ou de l'engagement à la mélancolie

08_5_Michel_DELON - Corrine et la Sibylle ou de l'engagement à la mélancolie

- - Baldine Saint Girons, Université de Paris X-Nanterre (philosophie) : « Du génie féminin : Corinne ou ‘La Sybille triomphante’», p. 67-82 (illustrations).

-

08_6_Baldine_SAINT-GIRONS - Du génie féminin

08_6_Baldine_SAINT-GIRONS - Du génie féminin

- - Jean-Yves Boriaud, Université de Nantes (latin) : « Les Sibylles et la Renaissance romaine », p. 83-91.

-

08_7_Jean-Yves-BORIAUD - Les Sibylles et la renaissance romaine

08_7_Jean-Yves-BORIAUD - Les Sibylles et la renaissance romaine

- - Philippe Heuzé, Université de Paris III, Sorbonne Nouvelle (latin) : « La Sibylle selon Virgile », p.93-98.

-

08_8_Philippe_HEUZE - La Sibylle selon Virgile

08_8_Philippe_HEUZE - La Sibylle selon Virgile

- - Etienne Wolff, Université de Paris X-Nanterre (latin) : « Lactance et les oracles sibyllins », p. 99-106.

-

08_9_ Etienne WOLFF - Lactance et les oracles sibylliens

08_9_ Etienne WOLFF - Lactance et les oracles sibylliens

- - Anna-Maria Babbi, Université de Vérone (philologie romane) : « La Sibylle dans les traductions françaises du ‘Guerrin Meschino’ », p. 107-121.

-

8_10_Anna-Maria_BABBI_La Sibylle dans les traductions françaises du "Guerrin Meschino"

8_10_Anna-Maria_BABBI_La Sibylle dans les traductions françaises du "Guerrin Meschino"

- - Jean Dhombres, CNRS, Centre Koyré, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris (histoire des mathématiques et des sciences) : « Révéler ce qui doit devenir l’évidence ! Postures de la découverte mathématique à l’âge classique », p. 123-150.

-

08_11_Jean_DHOMBRES - Révéler ce qui doit devenir l'évidence ! Postures de la découverte mathématique à l'âge classique

08_11_Jean_DHOMBRES - Révéler ce qui doit devenir l'évidence ! Postures de la découverte mathématique à l'âge classique

- - Jocelyne Aubé-Bourligueux, Université de Nantes (espagnol) : « A la croisée des chemins de la culture antique et de la tradition andalouse : les rencontres de Federico Garcia Lorca avec la Sibylle-Sphinx », p. 151-172.

-

08_12_Jocelyne_AUBE-BOURLIGUEUX - A la croisée des chemins de la culture antique et de la tradition andalouse : les rencontres de Federico Garcia Lorca avec la Sibylle-Sphynx

08_12_Jocelyne_AUBE-BOURLIGUEUX - A la croisée des chemins de la culture antique et de la tradition andalouse : les rencontres de Federico Garcia Lorca avec la Sibylle-Sphynx

- - Philippe Junod, Université de Lausanne, Suisse (histoire ancienne) : « Portrait de l’artiste en Sibylle», p. 173-178.

-

08_13_Philippe_JUNOD - Portrait de l'artiste en Sibylle

08_13_Philippe_JUNOD - Portrait de l'artiste en Sibylle

- - Jackie Pigeaud, Université de Nantes, Institut Universitaire de France (latin, histoire de la médecine): « La Sibylle de Pierre Petit », p. 179-190.

-

08_14_Jackie_PIGEAUD - La Sibylle de Pierre Petit

08_14_Jackie_PIGEAUD - La Sibylle de Pierre Petit

- - Pierre Brunel, Institut Universitaire de France, Université de Paris IV-Sorbonne (littérature comparée) : « La figure claudélienne de la Sibylle », p. 191-201.

-

08_15_Pierre_BRUNEL_La figure claudélienne de la Sibylle

08_15_Pierre_BRUNEL_La figure claudélienne de la Sibylle

- - Jean-Michel Roessli, Université de Fribourg, Suisse (théologie) : « Le VIe livre des Oracles Sibyllins», p. 203-230.

-

08_16_Jean-Michel_ROESSLI - Le VIe livre des Oracles sibyllins

08_16_Jean-Michel_ROESSLI - Le VIe livre des Oracles sibyllins

-

_________________

Interventions non publiées :

- Brenno Boccadoro, Université de Genève, Suisse (musicologie) : « Les "Sibylles" de Lassus ».

- Andrea Emiliani, Academia dei Lancei, Bologne, Italie, Inspecteur honoraire des Musées : « La Sibylle de Giovanni Baglione ».

_________________ - Editeur

- Université de Nantes

- Contributeur

-

L'Institut Universitaire de France

Modernité de l'Antique

Le C.R.I.N.I.

Le Département de Lettres Anciennes de l'Université de Nantes

Avec le concours du Conseil Général de Loire Atlantique, du District de l'Agglomération nantaise et de la Mairie de Nantes

- Collections

- Publications : Université de Nantes

IX. La (Les) Grâce(s)

- Titre

- IX. La (Les) Grâce(s)

- Droits

- Revue de Littérature classique, Les Grâces

- https://www.cairn.info/revue-litteratures-classiques1.htm

- Type

- Actes du colloque

- Créateur

- Université de Nantes

- Date

- Publication des Actes : 2006

- Description

-

"La Grâce, les Grâces. L’'incipit' est de nouveau une merveille : on part d’un « unisson enchanteur » chez Füssli pour rencontrer aussitôt Vénus dont le nom serait issue du verbe latin 'venire' : celle qui arrive, miroitante, dans l’air printanier, suscitant l’éclosion des fleurs, le rire des flots, le chant des oiseaux, comme dans l’hymne à Vénus qui ouvre le "De natura rerum" :

"Mère des Énéades, plaisir des hommes et des dieux,

Vénus nourricière, sous les astres glissants du ciel,

Toi qui peuples la mer porte-nefs, la terre porte-fruits,…"

Tel est le moment de la paix, de la 'galènè', sur lequel Jackie Pigeaud revient une nouvelle fois dans l’article qu’il consacre à « La grâce épicurienne » : « La lumière éclatée de la mer », le 'poikilletai' des Grecs, le 'variatur' des Romains. « La grâce est une atmosphère », écrit-il. Elle enveloppe et donne voix : sourire innombrable des flots, calme ensoleillé. Mieux que le plaisir, peut-être, ce serait la grâce qui exprimerait l’idéal épicurien.

| Baldine Saint Girons, "Savoir et création", XXIIIe Entretiens de la Garenne Lemot, Rennes, PUR, 2022, p.164-165"| - Format

-

- 326 pages

- 23 interventions (18 retranscrites)

_________________ -

- Jackie Pigeaud, Université de Nantes, Institut Universitaire de France (latin, histoire de la médecine) : « Grâce, grâces » -Introduction, p. 5-9.

_________________

I. Fécondité d’un antique héritage

- Alain Michel, Professeur Honoraire à l’Université de Paris IV-Sorbonne, Membre de l’Institut : « La Grâce et la grâce », p.13-25.

- Jackie Pigeaud, Université de Nantes, Institut Universitaire de France (latin, histoire de la médecine) : « La grâce épicurienne », p. 27-38.

- Etienne Wolff, Université de Paris X-Nanterre (latin) : « Sur une interprétation de la figure des Grâces », p. 39-48.

- Philippe Junod, Université de Lausanne, Suisse (histoire ancienne) : « De la trinité des Grâces à la fraternité des Arts », p49-60.

- Pierre Brunel, Institut Universitaire de France, Université de Paris IV-Sorbonne (littérature comparée) : « Grâce(s) noire(s). Au sujet de Baudelaire et Senghor », p. 61-72.

_________________

II. De quelques grâces figurées

- Anne Rolet, Université de Nantes (latin) : « Des délais de l’intervention divine : grâce et salut dans deux emblèmes d’Achille Bocchi (Bologne, 1555) », p. 75-94.

- Yves Hersant, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris (philosophie de la Renaissance) : « La Manne de Poussin ou la Grâce sans la grâce », p. 95-103.

- Christophe Henry, Deutsches Forum für Kunstgeschichte : « La grâce comme système poético-politique – Pour une lecture des Grâces de Carle Vanloo (1765) », p. 105-134.

- Jean Dhombres, CNRS, Centre Koyré, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris (histoire des mathématiques et des sciences) : « Autour du trois des trois Grâces et du trois pour faire égalité », p. 135-166.

_________________

III. De la Grâce et du Sublime

- Giovanni Lombardo, Messine, Italie, (grecque) : « Grâce, sublime et deiotes dans le traité "Du style" de Démétrios », p.169-187.

- Baldine Saint Girons, Université de Paris X-Nanterre (philosophie) : « De la grâce au sublime », p. 189-207.

- Pascal Griener, Université de Neuchâtel, Suisse, (histoire de l’art) : « La grâce de l’historien – Edward Gibbon au Campo Vaccino », p. 209-225.

_________________

IV De la règle à l’exception : modes de la grâce

- Edouard Pommier, Inspecteur général honoraire des Musées de France : « L’artiste, figure de la grâce à la Renaissance », p. 229-240.

- Pierre Maréchaux, Université de Nantes (latin) : « Modalités de la grâce selon Baltasar Graciàn », p. 241-250.

- Brenno Boccadoro, Université de Genève, Suisse (musicologie) : « "Entis affectus transvolans per omnia praedicamenta". La beauté et le nombre dans la querelle entre Jérôme Cardan et Jules-César Scaliger », p. 251-267.

- Yvon Le Gall, Université de Nantes (droit) : « Les Lumières et le droit de grâce », p. 269-312.

- Jocelyne Aubé-Bourligueux, Université de Nantes (espagnol) : De la Grâce créatrice dans le romance ‘St Gabriel (Séville)’ de Federico Garcia Lorca », p. 313-341.

-

_________________

Interventions non publiées (parution tardive) :

_________________

- Jean-Yves Boriaud, Université de Nantes (latin) : « La grâce des Jésuites ».

- Michel Delon, Paris IV-Sorbonne (littérature française XVIIIe) : « L'opposition entre grâce et beauté dans le portrait romanesque (entre classicisme et romantisme) ».

- Philippe Heuzé, Université de Paris III, Sorbonne Nouvelle (latin) : « Grâces et Charithes dans l’art pompéien ».

- Colette Nativel, Paris I (latin, histoire de l’art) : « La grâce et les grâces dans la peinture d'Europe du Nord ».

- Jean-Michel Roessli, Université de Fribourg, Suisse (théologie) : « Le débat sur la grâce et la liberté aux IVème et Vème siècles ».

_________________ - Editeur

- Revue Littératures classiques

- Revue Littératures classiques, n°60 : La (les) Grâce(s) | 9èmes entretiens

- Contributeur

- Avec le soutien de l'université de Nantes, le laboratoire L'Antique, le Moderne - L'AMo, la ville de Nantes, le Conseil départemental de la Loire Atlantique, Le conseil régional des Pays de la Loire.

- Collections

- Publications : Revue Littératures Classiques

X. L'eau, les eaux.

- Titre

- X. L'eau, les eaux.

- Type

- Actes du colloque

- Créateur

- Université de Nantes

- Date

- Publication des Actes : 31 août 2006

- Description

-

"Jamais sans doute ces Entretiens n'ont été aussi fluides. Est-ce le sujet ? Libre, l'eau. Créer des séquences, c'est construire des digues et des barrages. Ces Xes Entretiens doivent être lus dans le courant qui fut le leur."

_________________

Extrait de la 4ème de couverture _ Presses Universitaires de Rennes (PUR)

_________________

"Jackie Pigeaud avait si merveilleusement évoqué la galènè dans les Entretiens sur les Voyages et sur la Grâce qu’on se demandait ce qui lui resterait pour les Entretiens sur les eaux. Aussi bien quitte-t-il l’eau étale pour celle qui ruisselle, apparaît et disparaît, en s’appuyant sur le Mundus subterraneus d’Athanase Kircher (1664) et sur les Dissertationes de admirandis Mundi cataractis d’Herbinius (1670). Les illustrations sont saisissantes. De là le problème de la poésie scientifique que Jackie Pigeaud continue à élaborer dans les entretiens suivants.""

| Baldine Saint Girons, "Savoir et création", XXIIIe Entretiens de la Garenne Lemot, Rennes, PUR, 2022, p.165"| - Format

-

- 256 pages

- 16 interventions

_________________ -

- Alain Michel, Professeur Honoraire à l’Université de Paris IV-Sorbonne, Membre de l’Institut : « L’eau et la poétique de la création », p. 11-18.

- Frédéric Le Blay, ancien élève de l’ENS, doctorant Université de Nantes (latin) : « La source mystérieuse de Pline le Jeune : percer les secrets de la nature », p. 19-32.

- Céline Flécheux, École Nationale Supérieure d'Arts de Nancy (philosophie) : « La vague : Courbet et la photographie », p. 33-51.

- Jocelyne Aubé-Bourligueux, Université de Nantes (espagnol) : « Du cheminement poétique de Federico Garcia Lorca vers les "Méditations et allégories de l’Eau" », p. 53-71.

- Edouard Pommier, Inspecteur général honoraire des Musées de France : « La beauté et la tempête. Aspects de la mer à la Renaissance », p. 73-87.

- Etienne Wolff, Université de Paris X-Nanterre (latin) : « L’eau dans la vie et la pensée de Pétrarque », p.89-98.

- Claude Imbert, Université de Paris IV- Sorbonne (philosophie) : « Delacroix : Le radeau, la méduse, la girafe », p.99-108.

- Françoise Graziani, Paris VIII (littérature française) : « Les muses et l’eau », p. 107-116.

- Pierre Maréchaux, Université de Nantes (latin) : « La glaciation des mots. Rabelais et la lecture biblique », p. 117-128.

- Baldine Saint Girons, Université de Paris X-Nanterre (philosophie) : « Du sublime de la tempête », p.129-145.

- Pierre Brunel, Institut Universitaire de France, Université de Paris IV-Sorbonne (littérature comparée) : « Water Musics : Musiques sur l’eau, Musique de l’eau », p. 147-163.

- Nadeije Laneyrie-Dagen, Ecole nationale supérieure des beaux-arts, Paris (histoire de l’art) : « De Sienne à Gand : La peinture des fleuves à la fin du Moyen-Âge », p. 165-180.

- Yvon Le Gall, Université de Nantes (droit) : « Eaux douces/eaux salées ; fécondité et corruption des Etats », p. 181-204.

- Jackie Pigeaud, Université de Nantes, Institut Universitaire de France (latin, histoire de la médecine) : « Cataractes et résurgences », p. 205-220.

- François Clément, Université de Nantes (arabe) : « L’eau sous la langue et autres arabesques », p.221-244.

- Yves Hersant, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris (philosophie de la Renaissance) : « Quelques réflexions sur les gouttes », p. 245-251.

_________________ - Contributeur

- Avec le soutien de l'université de Nantes, le laboratoire L'Antique, le Moderne - L'AMo, la ville de Nantes, le Conseil départemental de la Loire Atlantique, Le conseil régional des Pays de la Loire.

- Identifiant

- DOI : 10.4000/books.pur.32599

XI. La couleur. Les couleurs.

- Titre

- XI. La couleur. Les couleurs.

- Créateur

- Association des Entretiens de la Garenne Lemot

- Date

- Publication des Actes : 2007

- Description

-

La couleur... Les couleurs dans leur variété et leur variation. On revient toujours au poikilon grec, au miroitement du monde. Sujet redoutable, mais qui sollicite l'imagination. Sujet inépuisable, mais le but de ces Entretiens est l'invention, l'explication, dans la liberté. La couleur, la lumière, l'éblouissement, l'émerveillement, mais aussi les noirs, les gris ; mais aussi la rencontre de la forme et de la couleur, et naissent les problèmes esthétiques.

_________________

Extrait de la 4ème de couverture _ Presses Universitaires de Rennes (PUR)

_________________

"L’ouverture de Jackie Pigeaud aux "Entretiens" sur la couleur est consacrée à l’étude des différences entre le 'poikilon' grec et la 'varietas' latine, principalement chez Lucrèce. Dans la 'varietas' on peut distinguer différentes composantes : 'varietas' est un terme de peintre. Comme les atomes ou semences du monde sont sans couleurs, les couleurs n’existent pas en soi, mais naissent des formes et d’un « jet de lumière ». Ainsi « n’importe quelle couleur peut se changer en n’importe quelle couleur » (II, 749).

L’article de ces "Entretiens" est consacré au "Torse en plâtre" de Matisse ; et Jackie s’y révèle critique d’art en explorant à l’aide de Roger de Piles et de Bredekamp les rapports de la forme et de la couleur. C'est là qu’il commente la célèbre formule de Matisse : « Dessiner dans la couleur », qu'il parle de la statuaire comme de « peinture épaissie » et qu’il en revient à la 'suggeneia', c’est-à-dire à « une communauté de naissance, une parenté biologique » entre peinture et sculpture, toutes deux nées de la délinéation d’une ombre dans le mythe de la jeune Corinthienne. "

| Baldine Saint Girons, "Savoir et création", XXIIIe Entretiens de la Garenne Lemot, Rennes, PUR, 2022, p.166"|

- Format

-

- 257 pages

- 19 interventions

_________________ -

- Jackie Pigeaud, Université de Nantes, Institut Universitaire de France (latin, histoire de la médecine): « Ouverture », p. 13-16.

- Alain Michel, Professeur Honoraire à l’Université de Paris IV-Sorbonne, Membre de l’Institut : « Les couleurs de la rhétorique et la rhétorique des couleurs », p. 17-28.

- Jean Dhombres, CNRS, Centre Koyré, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris (histoire des mathématiques et des sciences) : « Les couleurs du point, les pointillés de la ligne et les ombres des figures », p. 29-54.

- Yvon Le Gall, Université de Nantes (droit) : « La Mothe Le Vayer – un sceptique au pays des couleurs», p. 55-79.

- Edouard Pommier, Inspecteur général honoraire des Musées de France : « Notes sur la couleur dans la littérature artistique de la Renaissance en Italie », p. 81-90.

- Etienne Wolff, Université de Paris X-Nanterre (latin) : « Les couleurs dans le "Satyricon" de Pétrone et les "Épigrammes" de Martial. », p. 91-102.

- Filippo Fimiani, Université de Salerne, Italie (philosophie) : « "Die Gespräche, taggrau". De la poésie et de la peinture chez Paul et Gisèle Celan », p. 103-119.

- Christian Gardair, artiste-peintre, Paris/Berson : « Couleurs/Sublimations – ‘… Les Couleurs du Temps…’ », p. 121-124.

- Philippe Heuzé, université de Paris III-SorbonneNouvelle (latin) : « Le poulain vert. Sur un passage d’Aulu-Gelle (II,26) et de Virgile ("Géorgiques" III, 81-82) ou Des mots et des couleurs », p. 125-130.

- Jocelyne Aubé-Bourligueux, Université de Nantes (espagnol) : « Du fragmentaire voyage onirique de Federico García Lorca vers les couleurs-sons du "Pays de Nulle Part". », p. 131-147.

- Pierre Maréchaux, Université de Nantes (latin) : « Les couleurs de la musique », p. 149-157.

- Frédéric Le Blay, ancien élève de l’ENS, doctorant Université de Nantes (latin) :

« Les couleurs d’Hélène : éloge de la bigarrure », p. 159-168.

- Yves Hersant, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris (philosophie de la Renaissance) : « La couleur de l’ombre », p. 169-177.

- Nadeije Laneyrie-Dagen, ENS rue d’Ulm, Paris (histoire de l’art) : « Le bleu des primitifs », p.179-193.

- Caroline Combronde, Université de Louvain, Belgique (esthétique et philosophie de l’art) : « Luministes et clair-obscuristes. De la couleur à la lumière au XVIIe siècle », p. 195-214.

- Michel Delon, Université de Paris IV-Sorbonne (Littérature française du XVIIIe siècle) : « Les couleurs du corps. Roman pornographique et débats esthétiques au XVIIIe siècle », p. 215-224.

- Jackie Pigeaud, Université de Nantes, Institut Universitaire de France (latin, histoire de la médecine): « A propos du "Torse en plâtre" de Matisse », p. 225-234.

- Baldine Saint Girons, Université de Paris X-Nanterre (philosophie) : « Du sublime de la blancheur», p. 235-244.

- Brenno Boccadoro, Université de Genève, Suisse (musicologie) : « Crase, proportion, chromatisme dans la théorie musicale du Cinquecento », p. 245-257.

_________________ - Contributeur

- Avec le soutien de l'université de Nantes, du conseil général de Loire-Atlantique, du conseil régional des Pays-de-la-Loire, et de la mairie de Nantes.

- Identifiant

- DOI : 10.4000/books.pur.29159

XII. Les Arts, quand ils se rencontrent

- Titre

- XII. Les Arts, quand ils se rencontrent

- Type

- Actes du colloque

- Créateur

- Association des Entretiens de la Garenne Lemot

- Date

-

Publication des Actes : 2009

_________________ - Description

-

Ces XIIes entretiens de La Garenne-Lemot sont consacrés à la rencontre entre les arts. On y croise par exemple Pétrone, Dante, Frederico García Lorca et Dalí, Derek Walcott, Schoenberg et Kandinsky... Loin de tout dogmatisme, le lecteur est invité, comme les historiens de l'imaginaire que ces Entretiens rassemblent, à prendre les chemins des disciplines, à les regarder se rencontrer.

_________________

Extrait de la 4ème de couverture _ Presses Universitaires de Rennes (PUR)

_________________

"L’ouverture des "Entretiens" sur "Les arts, quand ils se rencontrent" est consacrée à l’analyse de la formule de Pline 'Ars se ipsa distinxit' que Jackie Pigeaud traduit : « L’art apporta en lui de la distinction ». Distinguer signifie à la fois séparer et peindre, c’est-à-dire colorer, paysager, « varier », unir le trait et la couleur, comme en témoignent Horace ou Lucrèce. Curieusement, le même vocabulaire technique convient à tous les arts, désignant des problèmes analogues, ainsi que le montre Horace en explicitant son 'ut pictura poesis'.

L’ouverture de Jackie est latine ; son article, lui, est grec, et constitue un puissant commentaire de "La Poétique" d’Aristote, centré sur une traduction de la 'mimésis' comme production, fabrication, en même temps que reproduction, permettant la reconnaissance. De fait, « imitation, représentation ne rendent pas assez compte – à cause de l’usure des termes sans doute – du travail, de l’exécution que suppose la 'mimésis' ». La 'technè' mime la nature, mais « la véritable imitation se situe hors du champ de la conscience de celui qui mime » (p. 33). En ce sens, la 'mimésis' esthétique n’est qu’un cas particulier des techniques qui, toutes, relèvent, de la 'physis'. Le rythme est, lui aussi, comme une mise en forme qu’on doit à la nature. Et Jackie Pigeaud de rappeler avec Aristote que la poésie est « le fait d’un homme bien doué ou d’un fou ». « Il est en effet vraisemblable qu’il se produise de l’invraisemblable ». Le paradoxe est là.

| Baldine Saint Girons, "Savoir et création", XXIIIe Entretiens de la Garenne Lemot, Rennes, PUR, 2022, p.166-167"| - Format

-

- 296 pages

- 21 interventions

_________________ -

- Jackie Pigeaud, Université de Nantes, Institut Universitaire de France (latin, histoire de la médecine): « Ouverture – 'Ars se ipsa distinxit' (Pline, HN, XXXV, 29 », p. 13-19.

- Alain Michel, Membre de l’Institut, Professeur émérite de l’Université de Paris IV-Sorbonne (latin) : « La rencontre des arts : unité, histoire, beauté », p. 21-29.

- Jackie Pigeaud, Université de Nantes, Institut Universitaire de France (latin, histoire de la médecine): « De la parenté entre les arts – quelques remarques sur la "Poétique" d’Aristote », p.31-44.

- Frédéric Le Blay, Université de Nantes (latin) : « Portrait du Philosophe en artiste, ou de la Philosophie considérée comme l’un des Beaux-Arts », p. 45-59.

- Etienne Wolff, Université de Paris X-Nanterre (latin) : « Quelques aspects du discours sur l'art chez Pétrone », p. 61-69.

- Philippe Heuzé, Université de Paris III-Sorbonne Nouvelle (latin) : « Souffler n’est pas chanter », p.71-75.

- François Clément, Université de Nantes (arabe) : « La vie de plaisirs ou une esthétique d’art total dans l’Espagne musulmane du XIe siècle », p. 77-89.

- Françoise Graziani, Université de Paris VIII-Vincennes-Saint Denis (philosophie) : « Figurer et dire : la peinture parlante, p. 91-98.

- Giovanni Lombardo, Université de Messine (grec) : « Dante et l’'ekphrasis' sublime. Quelques remarques sur le ‘visibile parlare’ ("Purg". X 95) », p. 99-119.

- Édouard Pommier, Inspecteur général honoraire des Musées de France : « La "Rencontre des Arts" et son image dans l’Italie de la Renaissance », p. 121-134.

- Yves Hersant – EHESS, Paris (philosophie de la Renaissance) : « Peinture et théâtre dans l’Italie renaissante », p. 135-141.

- Nadeije Laneyrie-Dagen, ENS, rue d’Ulm, Paris (histoire de l’art) : « Regards croisés sur la gymnastique antique : l’écrivain, le graveur, le peintre », p. 143-155.

- Yvon Le Gall, Université de Nantes (droit) : « L’harmonie ou le dialogue des arts dans la pensée politique, de Seyssel à Louis XIV », p. 157-182.

- Yves Touchefeu, Classes Préparatoires, Nantes : « 'Ut musica pictura' ? Jean-Jacques Rousseau et le clavecin oculaire du Père Castel », p. 183-192.

- Baldine Saint Girons, Université de Paris X Nanterre (philosophie) : « Pierre Kaufmann : Arts de l’espace et dimension de la destinée », p. 193-204.

- Annie Gutmann, Médecin Psychiatre : « Chorégraphie du paysage », p. 205-219.

- Jocelyne Aubé-Bourligueux, Université de Nantes (espagnol) : « L’"Ode à Salvador Dali" de Federico García Lorca (1926) : ou de la rencontre artistique de la poésie et de la peinture », p.221-243.

- Pierre Maréchaux, Université de Nantes (latin) : « Allusions ou illusions d’Espagne : la cartographie imaginaire d’"Iberia" d’Albéniz, une contestation du paragone traditionnel », p.245-253.

- Brigitte Van Wymeersch, Université de Louvain (musicologue) : « Schoenberg et Kandinsky : une certaine idée de la création et de la relation entre les arts », p. 255-271.

- Pierre Sullivan, Psychanalyste : « La synthèse des arts : "Le chien de Tiepolo" de Derek Walcott : poésie et peinture », p. 273-286.

- Filippo Fimiani, Université de Salerno (philosophie) : « Le hier jouer – corps, images, événements », p.287-296.

_________________ - Editeur

- Presses Universitaires de Rennes (PUR)

- PUR : Les arts, quand ils se rencontrent | 12èmes entretiens

- Contributeur

- Avec le soutien de l'université de Nantes, le laboratoire L'Antique, le Moderne - L'AMo, la ville de Nantes, le Conseil départemental de la Loire Atlantique, Le conseil régional des Pays de la Loire.

- Identifiant

- DOI : 10.4000/books.pur.39537

XIII. Métamorphose(s)

- Titre

- XIII. Métamorphose(s)

- Type

- Actes du colloque

- Créateur

- Association des Entretiens de la Garenne Lemot

- Date

- Publication des Actes : 2010

- Description

-

Ces XIIIes entretiens de La Garenne-Lemot sont consacrés aux métamorphoses. Y sont évoqués par exemple Hans Bellmer, Munch et Strindberg, Ovide et Kafka, Giordano Bruno, György Kurtág ou Federico García Lorca... Loin de tout dogmatisme, le lecteur est invité, comme les historiens de l’imaginaire que ces entretiens rassemblent, à prendre les chemins des disciplines, à les regarder se rencontrer.

_________________

Extrait de la 4ème de couverture _ Presses Universitaires de Rennes (PUR)

_________________

"Nous ne pouvions éviter de consacrer un entretien à la métamorphose. Comment rendre compte du temps de l’effectuation, du passage entre deux états, de l’être mixte en voie de constitution ? Jackie Pigeaud affirme ses talents de critique d’art en analysant l’œuvre de Hans Bellmer, son sens de l’'harmogè', « jointure », et sa relation avec ce qu’il appelle « l’inconscient physique » et pas seulement culturel."

| Baldine Saint Girons, "Savoir et création", XXIIIe Entretiens de la Garenne Lemot, Rennes, PUR, 2022, p.166-167"|

_________________ - Format

-

- 376 pages

- 20 interventions

_________________ -